郑非

一

在前文我们已经说到,普京当政以来力行中央集权,将寡头、地方势力打落马下,但是,他所制造的,并非一个制度化的俄罗斯现代国家,而是一个个人主义独裁国家(或曰沙皇的复归)。由此造成的一个意外后果是——普京的作为实际上弱化了俄罗斯国家(对普京好的未必对俄罗斯长期有利)。

伦敦大学学院 (University College London)的政治社会学家阿列娜•莱德妮娃 (Alena V. Ledeneva)收集了大量克里姆林宫决策的材料,她发现,普京的统治不是依靠正式制度与法令,而是建立在一系列非正式规则和个人关系的基础上(华人很好理解,“潜规则”嘛)。对由此构成的关系网络,她称之为“Sistema”。[1]过去俄罗斯也有Sistema——即关系、小圈子(苏联的时候各派系都有地方基础),但是由于普京的统治背后并没有制度和组织上的依靠(俄罗斯国家在表面上仍然是选举民主制,而普京的御用政党——统一俄罗斯党——是一个弱政党),这导致他极度依赖Sistema来实际掌握权力。普京周围围绕着一群“廷臣”。

莱德妮娃指出,这种非正式的权力关系网络以一种矛盾的方式发挥作用。个性化的权力网络使普京能够动员和控制政治与社会精英,但它也将诸多政治家、官僚和商人锁定在非正式交易、利益勾兑和个人忠诚之中。这反过来又破坏了法治,造就了严重的腐败和政府治理能力的寡陋。

美国社会学家弗拉基米尔·什拉彭托克 (Vladimir Shlapentokh)则指出,相似的情况也发生在俄罗斯的中央-地方关系之中。在正式制度上面,莫斯科可以说是御策四方。但在实际的操作层面——“克里姆林宫允许地区领导人像封建领主一样行事,只要他们表现出对克里姆林宫的忠诚,并随时准备支持普京对抗他的竞争对手。普京几乎从来没有因为一个州长在自己的地盘上犯下不正当或非法的行为而罢免他……普京把地方长官和总统赶出了国家政治,然而,他并没有试图控制他们在自己地区内的行为。”[2] 什拉彭托克认为,普京这种做派具有明显的复古气质,并非威权或专制主义概念所能描述,更像是某种封建政治的复归(又,什拉彭托克实际上就把当代俄罗斯社会称作是一个封建社会——国家软弱,政治的个人色彩强,各次级集团拥有一定实力,与上位者结成庇护-附庸关系)。

我们确实能够在一些事情上观察到什拉彭托克论断的正确性:

比如,统一俄罗斯党是普京的御用政党,也是俄罗斯最大的党派。但是在统一俄罗斯党与地方权势人物的关系上,统一俄罗斯党是弱势的一方。统一俄罗斯党在2001年成立以后确实有削平地方山头的动机和作为,但是在遭到地方反击之后,普京在2003年解除了持强硬立场党主席的职务。研究人员指出,“(党)在所有的情况下,结果都是与州长和解,并愿意放弃对统一俄罗斯党地方组织的控制权。”[3]这种形势一直延续到2004年以后。大多数地方的党务经费由地方人物控制,并独立于地区党组织。这些地方的地方职位的分配、州长候选人的名单也不受党的影响。之所以如此,是因为“克里姆林宫对创建一个真正独立的政党毫无兴趣。”[4]统一俄罗斯党只是一块幕布,政治的关键是克里姆林宫同地方权势人物的勾兑。在此过程中,政党那种政治聚合功能是刻意被放弃的。

美国政治学教授乔尔•摩西(Joel Moses)在2019年发表了一篇文章,对从1957年至2018年间领导俄罗斯83个地区的791位地区领导人进行了比较研究。他指出,在赫鲁晓夫改革后的苏联时期(1957年至1990年),外来官员/莫斯科的“空降兵”占到了地方领导人的一半(50%)。这反应了苏联时期中央集权的能力。到了叶利钦-普京时期(1991年到2018年),这一比例大大减少,外来官员的比例下降到了24%。如果不看人而看地区的话,这一态势就更明显。从1991年到2018年,俄罗斯84%的地区由当地人统治(而从 1957 年到 1990 年,这一比例仅为 52%)。该研究也指出,“普京的中央集权努力似乎也只是在 2017 年他第三个总统任期的最后几个月才加速。”[5]当时他集中更换了十几个地方领导人,用“空降兵”代替。而这在俄罗斯各地都激发了负面反应。即使如此,2018 年当普京再次当选时,83 位地方领导人中的52 位(63%)仍然是当地人(又,几乎所有的少数民族共和国的领导人一直都是本地人)。研究者对普京时代的作为是如此评价的:“这种地区领导人中的本地人趋势可以从两个方面解释——这清楚地反映了20世纪90年代叶利钦领导下的中央权威解体所带来的政治惰性,这似乎也是总统府中的实用主义者在普京的支持下提出的一种精心策划的政治妥协。”[6]

表一 叶利钦与普京时代地方领导人的任职年数[7]

| 地区领导人的类型(根据籍贯和职业经历区分) | 叶利钦时期(1991-1999)的任职年数比例 | 普京第三任期(2012-2018)任职年数比例 |

| 本地人 | 92%(总688年) | 72%(总358年) |

| 外来者 | 8%(总59年) | 28%(总140年) |

做以上判断的并非只有两位,实际上,认为俄罗斯是一个“非制度化”的国家,受个人主义和非正式网络的支配,现在基本上是学界的共识。[8]我个人也认为,普京的强人(strongman)姿态具有相当迷惑性。他确实削平了很多原有的山头,约束住了俄罗斯社会中那些分裂性力量(不管是寡头还是地方上的强人),但是他的统治并不是“移山倒海”式,并不具有其布尔什维克前辈那样的政治、社会改造性。普京的统治极具有个人独裁主义色彩,他在全国上上下下建立了一套等级-附庸关系,而非制度性、组织性的专制(或者更确切的说,类似欧洲近代绝对主义国家初建立时的样子)。[9]这样建立的是一个更强大的政治中心,而不是一个更强大的国家。假以时日,在一切条件都配合的情况下,也许普京和普京的后继者能够将前者化为后者,但不是现在。

为什么普京会建立这套体制?这里不及详述,但可以有一个简单的猜测:他并不是开国之君,而是一个薄弱国家的继承者。他没有也无法依赖正式体制获得安全,只有在正式权力体系内部建立一套非正式的、个人化的体制,利用两者的摩擦,才能在政治生存下去。

这样造成的结果是,普京像一个旧“国王”一样统治他的国家,而他的国家也像在“国王”治下那么“统治不足”。

二

为什么说“统治不足”?让我们先从“国家能力”(State Capacity)这个词说起。所谓国家能力,大致指的是国家控制并管理其资源(包括人)以达成其目标的能力。美国社会学家迈克尔·曼将之分成两个层面:一是国家精英的专制权力,即精英无需与社会进行协商谈判就可采取行动的能力;二是基础性能力,衡量的是国家规制社会关系、协调社会生活的能力。[10]一般而言,人们又从三个角度来考量国家能力——强制性、汲取性和行政性。它们分别指代国家控制暴力、收入的程度,有效行政与管理的程度。

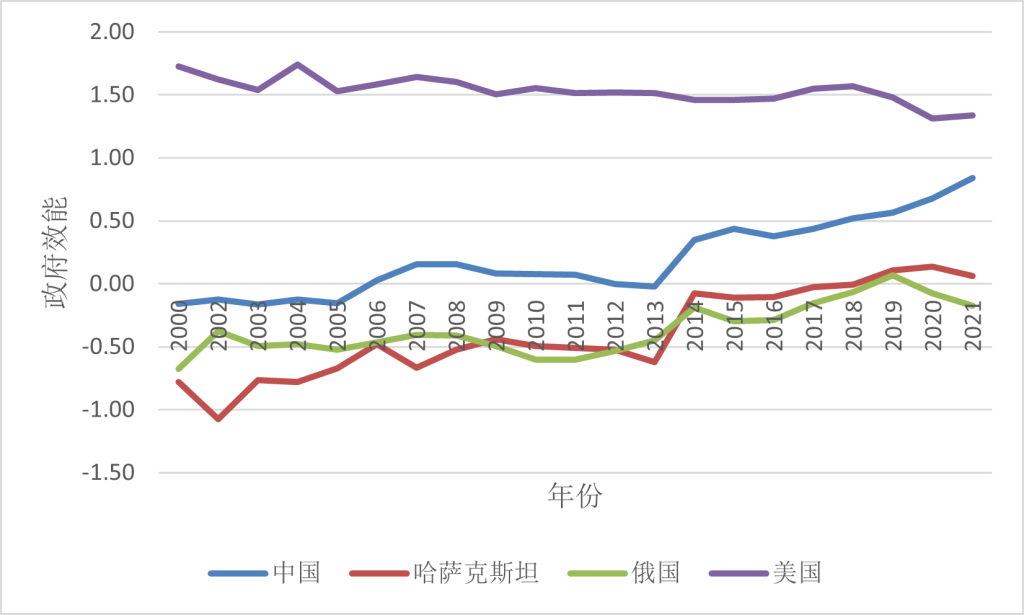

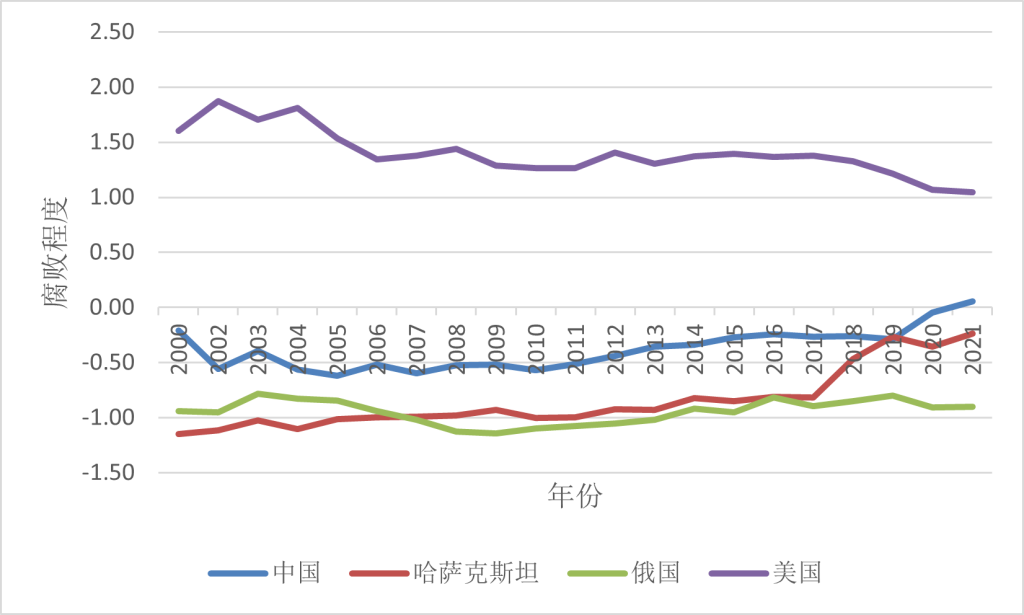

研究者们已经研发出了若干分别衡量这些国家能力的指标。其中,世界银行所发展的“世界治理指标”(World Governance Indicators)被很多人广泛接受,认为其能够较好的衡量(偏基础性的)国家能力。这个指标集包含六个指标,我抽取其中两个——政府效能(Government Effectiveness)[11]与腐败控制——来观察,又抽选三个国家——美国、中国与哈萨克斯坦——来与俄罗斯作比较[12],图示如下:

图一 政府效能[13]

注:该指标数据浮动在2.5(最好)至-2.5(最差)之间。

图二 腐败程度

注:该指标数据浮动在2.5(最好)至-2.5(最差)之间。

从图一、图二可知,俄罗斯的国家基础性能力或行政效能绝对说不上一个好字,即使同哈萨克斯坦相比,也是要落在其后的。

但正如许多研究者所指出的那样,即使一个国家的政府官员非常腐败,为社会提供的管理严重不足,只要他们拥有足够的强制手段和一个完整的行政等级体系,他们大致还是能威胁利诱社会俯首听话的。在另外两项指标(政治稳定与国家财政)上,俄罗斯表现的就要比上面两个好。

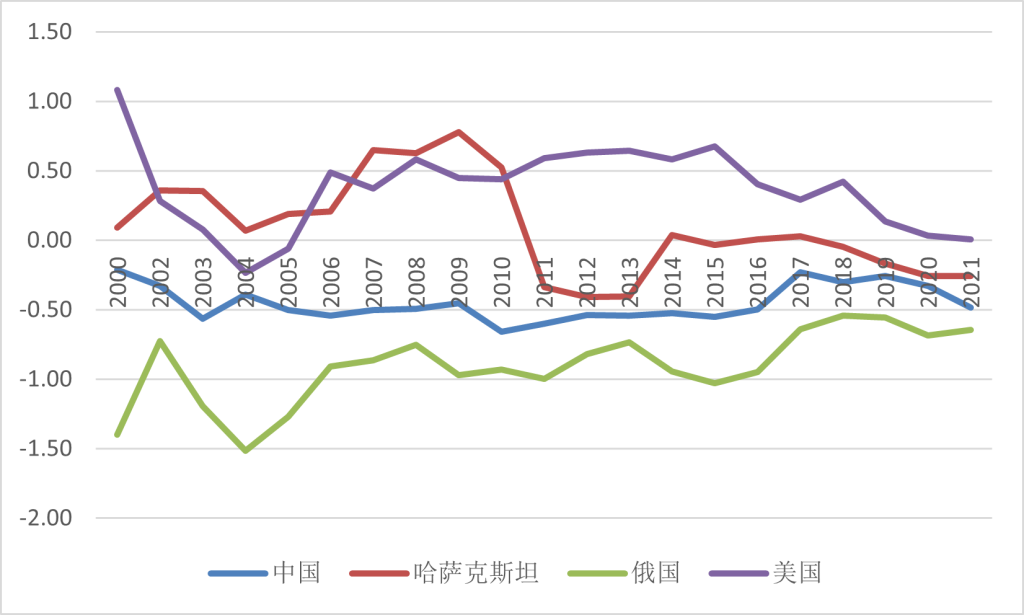

图三 政治稳定与无(政治)暴力程度

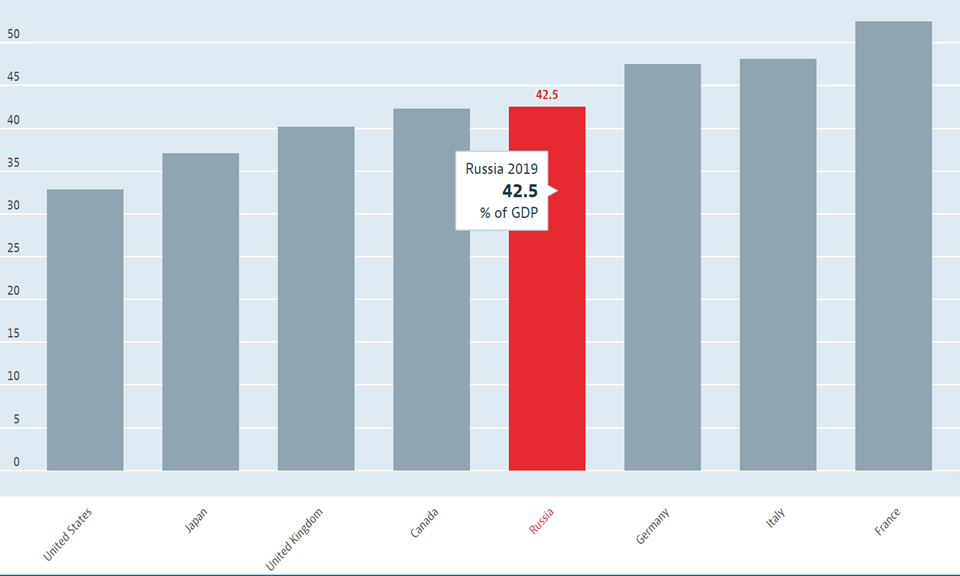

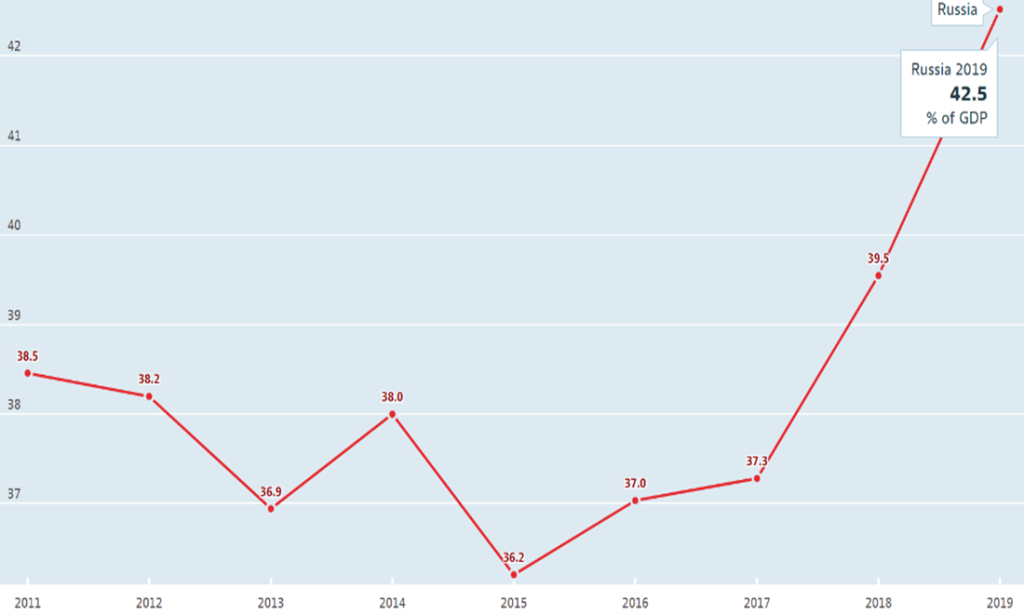

从上图我们可以看到,尽管俄罗斯在政治稳定这一指标上仍然处于低位,但相对来说,同其他国家差距较小,且趋于改善。此外,一般我们用政府收入占GDP的比例来衡量一个国家的汲取能力,从经合组织(OECD)给出的数据来看,俄罗斯政府的汲取能力无疑还不错。详情见下图:

图四 俄罗斯政府收入占GDP比例(横向比较)[14]

图五 俄罗斯政府收入占GDP比例(纵向比较)[15]

之所以发生这种国家基础性能力不足,但国家还相对保持稳定的情况,可能是由于两个原因造成的——可能是由于普京政府建立了一套较完整的政治镇压体制,也有可能是因为普京政府一直能够从石油资源中获取大量收入来奖励服从。

但同样是真理的是,假如一个国家基础性权力并不强,那么它的强制机构也不太可能脱离整体大环境异常高效。[16]这样,就有可能发生“胁迫不足”的现象。

三

在下面,我们将讨论普京政权的强制能力。

让我们首先来看看所谓的西罗维基 (Siloviki),即强力部门(秘密警察、军队和执法机构),以及由出身于这些部门的人构成的政治精英圈子。当普京当政之后,他迅速提拔了一批强力部门出身的人进入政府。1999年12月20日,据说刚刚成为俄罗斯总统的普京在一次秘密警察人员的招待会上如此说道:“被派往政府部门卧底的 FSB(联邦安全局)人员已经成功地完成了他们任务的第一步。”[17]这也许是一个笑话,但这个笑话所隐藏的意义发人深思。

俄罗斯社会学家奥尔加•克里希塔诺夫斯卡娅(Olga Kryshtanovskaya)和斯蒂芬•怀特在2003年首次提出,彼时俄罗斯政治精英中的四分之一成员都有军事或安全部门的背景(1988年只有3.7%)。[18]他们后来的研究表明这一数字在2008年上升到32%。[19]一位俄罗斯政治的研究专家莉利亚·舍夫佐娃(Lilia Shevtsova)则在2012年辛辣的评论道,“(普京领导下的俄罗斯是)一个由秘密机构人员管理的禁卫军政权(praetorian regime)”。[20]很多人都赞成这个观点,认为在普京治下,克格勃由原来的“国中之国”变成了国家本身。

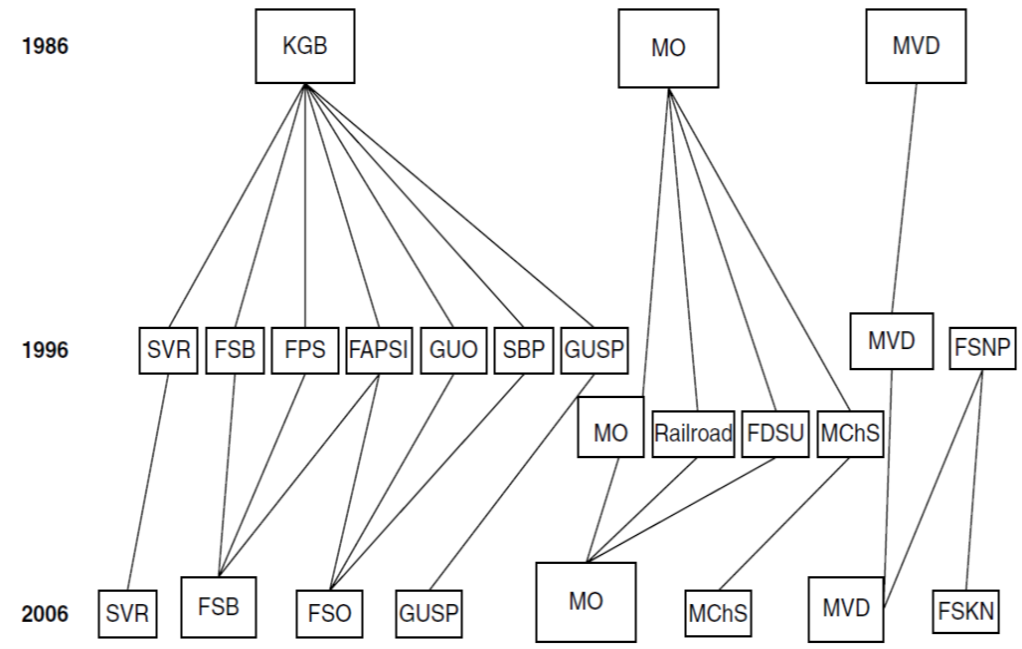

不过,更近的研究指出,当经过更详细的定义与识别之后,西罗维基在俄罗斯国家机构中的比例并没有那么大(比如在2008年,更精确的数字是20.5%,而不是32%),普京周边也有其他的派系,同时也没有把权力完全放给他们。[21]此外,一些学者也认为,普京并没有一个“军国主义”计划,而只是任用他比较熟悉、信任的私人而已。为了避免依赖任何一个团体,普京让这些团体、团体内部人员相互竞争,在他的政府内部保持权力平衡。比如叶利钦时代为了削弱旧情报和安全机构,将苏联时期的强力部门进行了拆分,普京基本上保持了这种分裂局面。[22]

图六:1986至2006年强力部门变化图[23]

注:KGB-克格勃,MO-国防部,MVD-内务部,SVR-对外情报局,FSB-联邦安全局,FSO-联邦警卫局,GUSP-总统特别计划局,MChs-联邦紧急情况部,FSKN-联邦药物管制总局(在2016年被内务部吞并)

在2016 年,普京还创建了一个由20 多万武装人员组成的国民卫队(National Guard of Russia),由他的前保镖维克托•佐洛托夫(Viktor Zolotov)直接控制。这明显是分权制衡的把戏。

安德烈•索尔达托夫(Andrei Soldatov)和迈克尔•罗克利茨(Michael Rochlitz)两位研究者在2018年指出,“我们认为,西罗维基的崛起不是因为它协调一致地接管了国家机构,而是因为普京——在一个高度个人化的体系中——依赖于他自己特有的、可信赖的朋友和同事网络。当其他人看到一个有凝聚力的集体时,我们看到的是一个由各个家族和派系组成的马赛克,这些家族和派系过于分裂,缺乏共同的领导力,无法推进任何集体议程。他们所能做的就是利用他们免于负责的自由,为了预算分配和腐败的租金而相互竞争。”[24]这个观点基本上代表了最近研究界的共识——西罗维基并不是有一个共同组织基础的统一群体。西罗维基的分裂与内斗是如此的厉害,以至于研究者有时会称不同的派别为“部族”(clan)。这样的描述可能更符合现实。

然而,尽管西罗维基在总体上在政治上并没有之前大家想象的那么重要,他们在相当程度上作为普京的重要权力工具运转,这倒是确定无疑的。据联合国统计数据,在警察的数量上,俄罗斯的人均数量是邻国或西方国家的两到三倍(比如说,在2015年,每十万俄罗斯人有472个警务人员,美国是198人,哈萨克斯坦是247人)。[25]

西罗维基共有的意识形态与价值观被奥尔加等研究者总结为下:

“国家是社会的基础,因此,国家应该强大。一个强大的国家控制着一切。安全人员冒着生命危险为国家服务,应该超出法院的管辖范围。一个强大的国家还应该控制经济,至少是它的自然资源,这些资源不能留在私人手中。意见的多元化是危险的,因为它会从内部破坏国家。还有一个外部敌人——西方,这意味着需要一支强大的军队和一个强大的军工业。”[26]

西罗维基的国内用处,首先在为普京清除国内反对派之上——美国学者布莱恩·D·泰勒(Brian D Taylor)在其著作《普京俄国的国家建设》一书中详细的描述了俄国的安全部门是如何破坏选举,打击政治反对派的(俄国人委婉的说法是“使用行政资源”)。有位记者讽刺的将各安全部门比作不同的武器——“(内务部是)炮兵准备,在发动决定性攻击之前对敌方阵营进行初步射击。联邦安全局是用于瞄准目标的导航系统,检察总署则是攻城炮,能够摧毁任何墙壁”。[27]2012年纳瓦尔尼成立反对党参加俄罗斯总统大选时,几乎是立即被安全机构以诈骗罪起诉,在2013年被判处5年监禁。之后他反复被监禁、拘留,后来又中毒,现在狱中。

研究者同时也指出,“安全机构的作用远远超出了简单的政治镇压。从本质上讲,他们是普京的打手,通过敲诈、贿赂、逮捕、甚至暗杀等手段帮助实现总统的目标。”[28]如果不信的话,可以上网去查查别列佐夫斯基(寡头)、古辛斯基(寡头)、霍多尔科夫斯基(寡头)和波利蒂科夫斯卡娅(记者)等的遭遇。

它的第二项用处则是保卫政权的经济利益。这主要发生在能源行业。一个很著名的例子就是政府强行收购尤科斯石油公司,将霍多尔科夫斯基两次入刑。西罗维基的第三项用处则是监督、控制地方。各联邦区的主官(总统全权代表),他的副手、助理和联邦监察官中西罗维基的成分特别高。布莱恩·D·泰勒指出,在全权代表级别,2000年至2008年间:67%。在下面一个层次:40%。[29]

除此之外,则是各部门、派系、“部落”的私活,他们往往牵涉到各类犯罪和腐败活动中,并相互竞争、划分“地盘”(关心的人可以去查查看“三鲸”案件,这是安全机构内斗的一个典型事例)。比如说,在 2010年泄露的一份电报中,美国驻莫斯科大使约翰·贝尔(John Beyrle)援引俄罗斯政府内部消息人士称,向莫斯科企业收保护费的是安全部门,而不是有组织犯罪集团,因为“他们不仅拥有比犯罪集团更多的枪支、资源和权力,而且还受到法律的保护。”这导致了一个具有讽刺意味的结果——“由于这个原因,(企业家)对犯罪团伙的保护需求不再那么高。”贝尔还特别指出,“联邦安全局、内务部和民兵组织都有各自不同的收款系统……警察和内务部从小企业收钱,而联邦安全局从大企业收钱。”[30]当然,收保护费并不是强力部门唯一的资金来源,其他还包括“受委托办案”(根据《俄罗斯新闻报》,针对商人的刑事案件数量在2012年到2016年增长了 70%[31]),以及与犯罪组织的合作等等。英国卫报前莫斯科分社社长、调查记者卢克•哈丁用《黑手党国家》(mafia state)来作为自己著作的名字,并不是没有理由的。[32]

四

我们该怎么评价这套西罗维基系统呢?一个简单的答案是,它存在根本缺陷,也许比较恰当的说法是:尽管普京口口声声要建设一个强大的国家,消除腐败,提高政府行政质量,但正如之前所言,普京所建立的安全机构看起来还是一套类封建体制。在这套体制之下,俄罗斯国家的胁迫能力也是多头化/部落化、世袭化的。

在这种情况下,普京还在时,这套围绕他展开的体制就能发挥出相当强制能力,如果普京不在了呢?那就很难说了。2014年,维亚切斯拉夫·沃洛金(现在是俄罗斯国家杜马主席,当时是俄总统办公厅第一副主任,一般认为他是普京圈子里的核心成员之一)在一个俱乐部上发表演讲,称:“只要有普京——俄罗斯就存在,没有普京——就没有俄罗斯。”[33]这句话如果撇开谄媚的成分的话,将“俄罗斯”替换成“俄罗斯国家”,倒不一定不是真的。

个中的缘由和逻辑可以表述如下——这是由于西罗维基的根本缺陷所导致的。基本上现在的研究者都赞同以下这句话——“西罗维基不是一个有组织的群体。它的特点是激烈的竞争和高度的异质性。[34]这种分裂与冲突也许来自普京的刻意设计,也许是整个普京体制下自然而然的结果。此外,如果说在刚开始西罗维基还有一个较统一的意识形态——打造一个强大的国家,实现社会稳定——的话,那么这些年下来,这种意识形态的推动力已经大不如前了。比方说,有分析家指出:“腐败和宗派主义限制了联合行动,而贪婪而非意识形态似乎是大多数西罗维基的主要动机”。[35]这是因为,西罗维基内部的冲突不仅是部门利益、个人权位之争,也是公私纠缠的“部落”冲突。而这种冲突很显然不利于一个统一价值观的出现。

西罗维基个人,可能是政治上的重要角色,但西罗维基本身,很难成为一种统一的政治力量来发挥作用。当布莱恩·泰勒在探讨俄罗斯政治变革可能的时候,认为西罗维基在决定俄罗斯未来方向的能力是可疑的——“他们很可能是被动的,而不是主动的,可能是分裂的,而不是统一的……(原因是)西罗维基不具备在世界其他地方会导致穿制服者采取决定性行动的组织或意识形态特征。”[36]他认为,当危机发生的时候,俄罗斯的强力部门捍卫政权的凝聚力和意志是值得怀疑的。

以上虽然讨论的是普京之后的情况,但是普京自己恐怕也意识到其强力部门到危机时刻不一定可靠。前面已经说了普京成立了国民卫队来拱卫自己。克里姆林宫背靠莫斯科河,在河对面车程1.5公里的地方有一座总统酒店,直属俄罗斯联邦总统办公室。里面据说常驻一支车臣部队。[37]如果这个传闻属实,那么这就是普京的“瑞士卫队”。

总之,布莱恩·泰勒认为,西罗维基虽然会努力维护他们赖以获利的政治与社会秩序,但他们既不太可能站在激进政治变革的前沿,也不太可能在普京体制崩溃的时候出面充当中流砥柱,力挽天倾。“本杰明·富兰克林在签署《美国独立宣言》时表示,‘我们必须团结在一起,否则我们肯定会被分别绞死’。这不是当代俄罗斯西罗维基的精神。他们不是革命者,他们会各自拯救自己的脖子,而不是一起死在路障上。”[38]

我赞同泰勒的这个说法,这是个人独裁主义体制/封建政治不可避免的结果。普京治下的俄国国家,是一个大国,但不是一个强国。看起来虽如磐石不可撼动,但实际上各种应力都在聚集。在普京之后,这个国家的虚弱很有可能将再次暴露出来。

注:首发在端传媒。