注:这篇文章最初是在2003、04年写的,主体上是对奥尔森同盟负担分享理论的一个介绍与批评,2017年根据时事修改了一下,没想到最近又用的着了。川普威胁说要么北约盟国给钱,要么任由俄罗斯攻击。我们这里不谈这个言论的言外之意,就只说这个说法合理不合理吧。

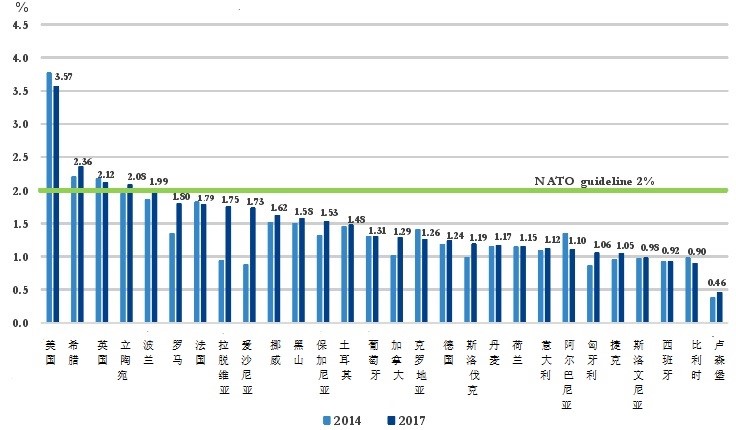

在川普竞选并成为美国总统以来,川普政府的一项重要意见就是美国在北约防务开支中负担过大,其北约盟国对美国有不公平的剥削。[1]这种说法有其合理之处。在2006年,北约各国约定各自将其国民生产总值的至少2%用于防务开支,但是长期以来各国的开支并没有达到这个标准。如下图所示:

图一:北约各国防务开支占GDP比例[2]

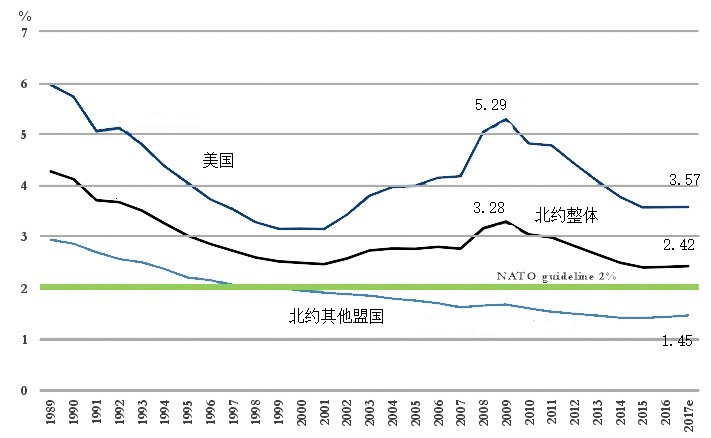

图二:历年变化[3]

又,在北约诸国防务总开支中,67%的开支是由美国担负的。而在剩余部分中,一半以上又是由英国、法国和德国支付的。[4]这一数据确实说明了北约开支的不平衡性。那么,假如说川普所说的症状确实存在,他的药方——美国威胁减少对北约的投入——是否能起到作用呢?

为了回答这个问题,在下文中,我将首先介绍曼瑟尔•奥尔森所提出的同盟经济学的基本逻辑——奥尔森指出在同盟关系中始终存在小国剥削大国的现象,而这是一个经济规律。接着将介绍其他学者对同盟经济学的理论模型的两个改进——混合产品理论和国际社会资本理论,并指出这两个改进是如何影响同盟负担分享问题的。最后,根据以上理论对川普政府的北约负担分享政策进行评估。

一,同盟经济学的基本逻辑

1,纯粹公共产品理论:理论模型

1966年,曼瑟尔•奥尔森和理查德•泽克豪瑟(Richard Zeckhauser)两位学者注意到北约以及一些国际组织负担分配的不均衡,美国明显承担了不成比例的费用。[5]在60年代中期之前,负担的分享问题成为北约内部一个热点问题。奥尔森和泽克豪瑟自问,北约中的欧洲盟国比美国更加靠近冷战前线,较之美国它们也更加没有自卫能力,为什么它们支付的防务费用的比例反而比美国要小[6]。他们觉得不能用美国的道德高尚或者是其他成员国责任感的缺乏来解释这一问题,对此做出解释必须要从分析北约这一类国际组织的目的着手。

关于同盟的目的,不同的学者有不同的说法,大致是成员国之间互相提供安全和军事合作以寻求共同安全。曼瑟尔•奥尔森和理查德•泽克豪瑟认为,就北约的例子而言,其目的是对敌国进行威慑,以为其成员国提供保护,一个国家增加它的防务开支所造成的效果是为所有其他国家都提供了安全保障。北约共同体所产生的防务因此是一项纯公共产品,而具有两大特性:⑴如果同盟提供了一定量的威慑作用,那么同盟中每一个国家都能享受这种防务带来的收益,也就是非排他性(或者换句话说,要把任何一个成员排除出去的成本非常之高,根本不划算,想象一下海上灯塔向过往船只收费的可能性就知道了);⑵同盟中的任何一个国家享受防务收益都不会减少其他盟友享受同样的收益,也就是非竞争性(或者换句话说,即使同盟的规模扩大,新成员享受这种收益的边际成本也接近于零)。[7]在五十年代到六十年代初,北约的防务战略都是立足于全面威慑苏联不要发动大规模进攻,而这种威慑则是公共产品的很好的例子,很好的符合了这两项标准。

由于同盟所提供的防务是一项纯粹公共产品,所以当同盟中的成员国决定自己将要发展什么样的军事力量(也就是说提供什么样的防务产品)的时候,要考虑到盟国的防务开支所造成的替代效果,即一国所提供的防务水平要受到其盟国防务开支的影响。

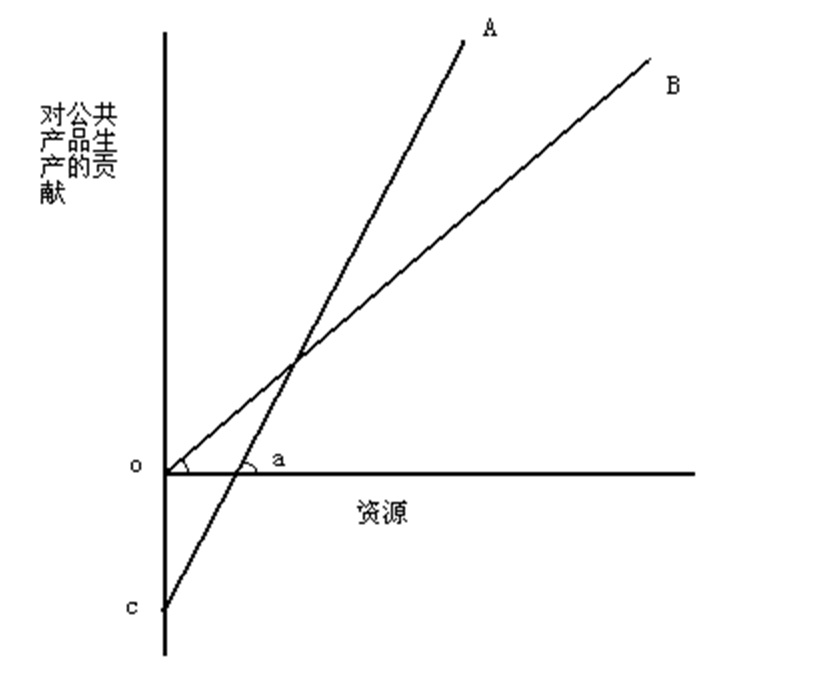

图一到图三描述了奉行集体安全原则的盟国之间防务开支互相影响的连锁反应,在图中,我们假设了一个有两个国家组成的同盟。为了进行必要的简化,这个模型有以下先决条件:⑴同盟国家共同分享同一种纯公共的防务成果,例如核威慑;⑵一个单一的理性行为体决定一国的防务开支水平;⑶防务产品与非防务产品的替代率在盟国之间是相等的[8];⑷一国的防务产品可以完全替代另一国的防务产品。[9]⑸两国对敌对威胁的认知以及生产防务产品的相对价格是事先确定的。

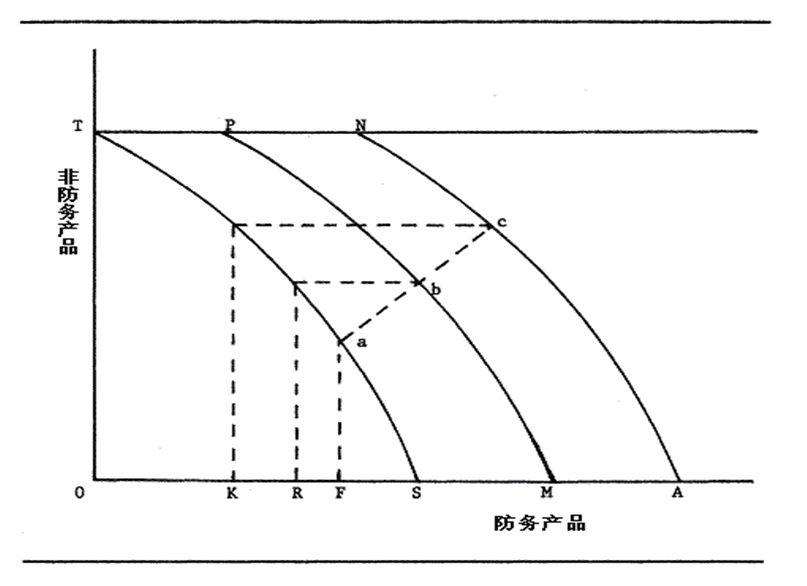

图三[10]

如果我们把一个国家的资源看作是一种购买力,那么政府在分配国家资源的时候实际上是在决定,本国将要购买多少防务产品(建设一种什么样的军事力量)与多少非防务产品。实际上,我们也可以如此表述,防务产品的获得是牺牲一部分非防务产品的结果,反之亦然。因此,防务产品的相对价格是用非防务产品来衡量的。

在图三中,X轴表示一国所生产的防务产品(Defense Good),y轴表示一国所生产的非防务产品(Nondefense Good)。我们首先假设A国与B国的资源总量相等。我们且假设,在没有同盟的条件下,AB国的防务产品与民用产品的生产可能性曲线(Production Possibility Frontier)[11]为TS与TS1(A国在T点购买的民用产品最大,但防务支出为零。A国在s点购买的防务产品最大,非防务支出为零)。TS线同该国社会的等优曲线(indifference curve)I1相交于a点[12],a点即表示在既定的偏好下,A国所生产的防务及非防务产品的最优组合。

此效应可以表达为以下函数式:Ui=Ui(yi, qi, T)。[13]

在结盟条件下,一国所能提供的防务具有溢出效应。美国如果增加防务开支,那么它的威慑能力与可信度更加上升,北约欧洲盟国的安全也随之更加得到保障。在图一中我们看到,B国的防务开支为A国提供了额外的防务产品,我们用SM线段来表示这段增加量,整个社会的生产可能性曲线向右移动到DM,b点成为防务产品及非防务产品生产新的均衡点。在这种情况下:

Ui=Ui(yi, qi+Q-i, T),

其中Q-I相当于其他国家防务开支的总和(其实表示的是其他国家防务的溢出效果),

图四

图四则向我们更清晰的表明了盟国防务开支的溢出效果对本国防务开支的替代效果,在没有盟国的情况下,A国的防务支出是OF,当A国加入同盟之中后,它的防务开支则为OR(政府利用溢出带来的收益同时购买防务和非防务的服务),当盟国增加它的防务开支的时候,A国的防务开支为OK。这样,在A国偏好既定的情况下,A国的防务开支的削减同B国防务开支的增加成一定的比例关系。B国的情况也是如此。

由此,当我们把同盟中A国的防务开支的这一变化趋势用线段表现出来,我们可推导出图五:

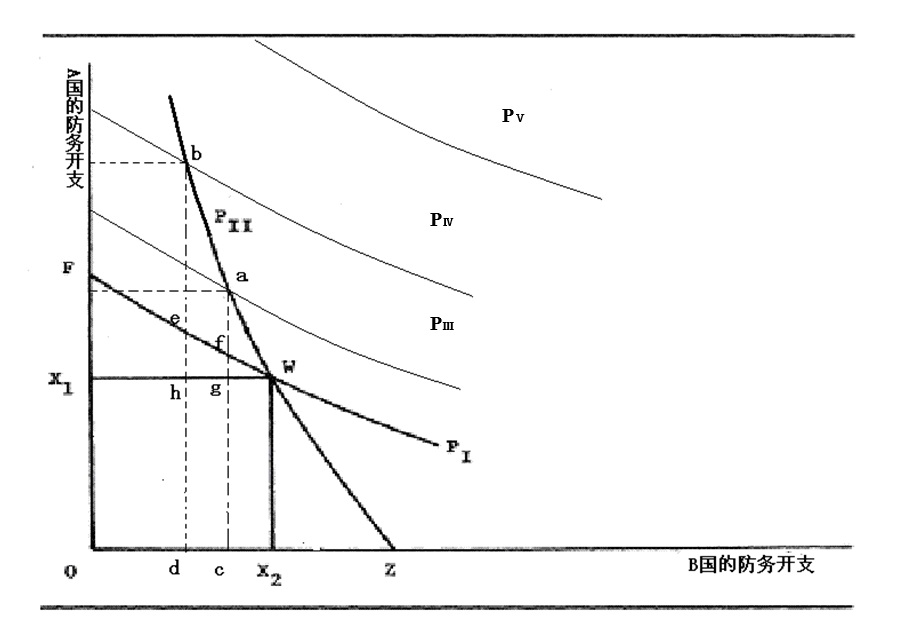

图五

图五的x轴表示B国的防务开支,y轴表示A国的防务开支,OZ和OF表示B国和A国在没有结盟状态下的防务开支。PⅠ曲线表示A国防务开支的反应途径(Reaction Path)。

此反应途径可表示为:qi=qi(Q-i, p, Ii, T)

PⅡ曲线表示B国防务开支的反应途径(这些反应曲线表示的是一国的防务开支同盟国防务产品收益外溢之间的反向关系)。A国的防务开支高,那么B国的防务开支就低,反之亦然。PⅠ曲线与PⅡ曲线相交于W点,W点就构成了一个均衡点,在这一点上,AB两国正好同意以彼此都共同认可的条件分配防务负担,同盟的防务产品=X1+X2。(读者可以试试看在PⅠ或PⅡ线上找出除了w点以外的任何一点,看两国能不能在支出方面达成一致。如果一国单方面降低均衡点以外的防务支出,它会发现盟国所增加的防务开支达不到自己要求的水准,于是不得不单方面提高自己的防务支出,于是一国防务开支反应途径上的点开始向w点靠拢,直到达成它与其他国家的防务开支的再一次平衡为止)。

由于一国的反应途径是由该国的国家资源、它得到的外界的帮助、对威胁的判断以及防务产品的相对价格所决定的,为了便于说明,我们首先假定A国对威胁的认知(这影响了它在选择防务产品还是非防务产品上的偏好)以及防务产品的相对价格都没有发生变化,那么影响A国反应途径上下浮动的原因就只在于该国的资源总量。假设A国的国家资源(将问题简化的方法是以GDP为指标)上升,其防务开支的反应途径上升到PⅢ,AB两国防务开支的均衡点出现在a点,在这一点上,A国承担的防务费用明显超过B国。此外,我们还可以看出,随着A国国家资源的上升,其增加的防务开支要比其增加的国家资源赋予的额外防务产品生产能力要高(eh>fg)。如果我们假设一个A国的国家资源远远超出B国的极端情况,A国防务开支的反应途径(PⅣ)把PⅡ线包含在内,在这种情况下,就不存在一个双方防务开支的均衡点,A国将负责全部的防务开支,B国将成为一个完全的免费搭车者(例如,卢森堡是一个相当近似的例子,它的军费开支同它的GDP的比值在北约国家中是最小的,2010年至2017年,它的比值在0.38至0.47间变化, 同时期北约国家的平均比值是2.39到3.03)。

以上是对奥尔森和理查德•泽克豪瑟推导过程略加变化的描述(纯粹公共产品理论),这一结论又可称之为“剥削假说”(Exploitation Hypothesis),即在追求纯公共产品的过程中,成本负担以不公平或不成比例的方式放在大国身上。

还是需要进一步强调的是,小国对大国的剥削假说要能成立有一系列严格的限定条件,即小国与大国对防务产品的偏好是一致的(这取决于它对威胁的评价),它的防务产品的生产效率和大国是一致的。在另外一种情况下,如小国觉得自己面临着极大的威胁(例如面临爆发全面战争的急迫威胁,或者其他种类的威胁,从而改变了它的偏好)或小国的组织效率较高(例如以色列,它能更有效的把民用产品转化为军用产品),那么用GNP或GDP来预测防务负担的大小就会失效。[14]还有一种情况,剥削假说也会失效,即大国利用其国力优势强制小国负担更多的费用(应该指出,这种强制做法取决于该同盟内国家的政治文化与同盟的大小,如果该大国是契约型社会且同盟制度相对多边主义,或者同盟太大,那么强制行为的交易成本也就太高,强制是不划算的)。

2,简单检测

如果上述纯公共产品逻辑成立,我们应该可以在一国的资源和它在同盟中负担分配同其资源相比的比例之间看到正相关关系[15]。奥尔森和理查德•泽克豪瑟认为,GDP是对国家资源进行衡量的一个最简单有效的指标。

我对2010年至2017年的北约诸国相关数据[16]进行了相关分析,衡量它们的的防务开支与国民生产总值之间的关系,结果表明两者之间存在非常大的相关性:任一年这两者之间的皮尔逊相关系数都不低于0.66。假如我们以2010年数据做线形回归,就会得到下图(其他年份的图形跟2010年差不多):

图六

当然,有可能这种现象只是当代的偶然现象,是同盟在没有外敌情况下的偷懒行为。幸好John R.Oneal做了冷战时期的考察,他于1990年发表了《集体行动理论与北约盟国中的负担分配》(The Theory of Collective Action and Burden Sharing in NATO)一文,在文中他利用数据对北约在1950年至1984年负担分配与各国GDP之间的关系进行分析,他把不公平的负担的情况用百分比表示出来,详细数据见表一:

表一[17]

| 年份 | 所有北约国家 | 美国之外的北约国家 | 希、土(1974—84)、葡(1964-75)之外的北约国家 | 美、希、土、葡以外的北约国家 |

| 1950 | 9% | 28% | 9% | 28% |

| 1953 | 57% | 39% | 57% | 39% |

| 1956 | 43% | 35% | 43% | 28% |

| 1959 | 55% | 17% | 55% | 35% |

| 1962 | 44% | 19% | 44% | 17% |

| 1965 | 37% | 5% | 49% | 36% |

| 1968 | 44% | 2% | 63% | 21% |

| 1971 | 25% | 2% | 46% | 15% |

| 1974 | 11% | 2% | 49% | 46% |

| 1977 | 7% | 2% | 32% | 27% |

| 1980 | 16% | 7% | 34% | 27% |

| 1982 | 17% | 4% | 47% | 31% |

| 1984 | 20% | 5% | 49% | 36% |

从表二我们可以得知,从1953年到1968年之间,北约数据是非常符合纯粹公共产品理论的推测的。在第四列中当把希腊、土耳其和葡萄牙排除在外后,更是如此[18]。

- 对纯粹公共产品理论的进一步阐释

为什么小国能占大国的便宜?我们需要从小国和大国的谈判地位谈起,因为很显然,负担分享首先是一个相互博弈的过程,可以发现在正常的讨价还价中大国处于天然的劣势地位(当然,前提的条件是“正常的”讨价还价)。首先,在同盟中讨价还价这一行为的重要性是较小的,因为国际环境的特质使他有别于一般市场环境:⑴,同盟的形成往往是在一个有敌意的世界里,无论如何,大国威胁要削减它的防务开支以迫使盟国做出让步的说法都不大可能实现,因为大国通常对防务产品有更高的偏好;⑵如果这一威胁真的实现,使盟国的安全利益受损,对大国能有什么好处?其次,在心理上大国也居于劣势:在进行一场艰苦的谈判后,大国会发现它从中得到的收益相对于它的国家资源来说是较少的,而对一个小国来说,对大国来说很小的收益对它来说就是大大的收获,因此在刺激和动力上,小国都有更强的意愿来同大国讨价还价。[19]除了这个正向刺激之外,对小国来说,也许还存在另外一种负向刺激,即小国的军事开支对同盟整体的防务产品水平实际上影响较小。社会心理学家早就通过许多实验证明,如果人们肯定自己的帮助有益于他人时,他们就会提供帮助。当人们认为自己的帮助无助于减轻别人的痛苦或缓解危急的情况时,痛苦程度与人们的反应程度呈反比关系。原因在于,如果人们认为自己无能为力,就更可能使自己尽量少考虑使人苦恼的问题。[20]

在同盟负担分配上纯粹公共产品理论的应用至少能给我们以下一些启示:

⑴一个同盟,或是一个国际组织,或是一个在某一问题上临时召集的感兴趣者的圈子,如果它们提供的是纯粹或者接近于纯粹的公共产品——例如维持和平活动——那么我们就将预期,这些活动的负担分配将是不公平的,这种不公平的比例将同各个国家的国家资源成一定的相关关系。

⑵这种负担的不公平不是由于道德或是责任感的问题,而是出自于各个国家国家利益交集的结果。

⑶我们也可以预期,同盟提供纯粹公共产品的数量和质量将极有可能达不到帕累托最优(Pareto-Optimal level[21])。原因在于纯粹公共产品的提供者既然无法向其他国家收取其溢出收益的边际成本,那么它将把其开支限定在一定范围之内。

⑷同推论三相关,奥尔森特别给我们提示了一个看似矛盾的结论:一个只有共同利益和共同目的的同盟的稳固性将不如那些成员国有着多种多样与同盟目的无关(甚至相互矛盾)的私利的同盟。因为在一个有着多种目的的同盟下,国家(例如葡萄牙,希腊和土耳其)有更多的动力来加强自己的防务,增加开支,从而增加整体公共产品的供给。也就是说纯粹公共产品变成了不纯粹的公共产品,从而增加了人们提供公共产品的动力。对这个命题的证明,在大学寝室待过的同仁都知道,要是寝室里有个人有男朋友或者女朋友,那么寝室会变干净很多。

⑸如果一件纯粹公共产品能够很清晰的得到衡量,例如有型的设施(例如北约在德国的军事基地),而不是很大程度上模糊不清,例如安全和和平,同盟国家还是有可能通过协商共同公平的分担负担的。

⑹如果一个同盟或是国际组织提供的仅仅是纯粹公共产品,就没有必要限制同盟或国际组织的规模。但是随着组织规模的上升,提供公共产品的效率就会降低。

二,对奥尔森理论模型的批评与改进

奥尔森从“集体行动的逻辑”的起点出发,对国家的行为作了理性选择的假设,从所有影响国家在国际组织中行为的因素中排除了其他结构因素的影响而仅仅选择了国家大小这一基本维度。奥尔森想知道的是,当一群理性行为体中的每一个都想获得某一公共物品时,它们的行为是如何受到其本身大小这一因素的影响的。

这一理论简洁优美,让人倾倒。但它的简洁也正好是它易受攻击之处。国际关系理论的研究者,同其他的社会科学家一样,是从以下三个方面来批评奥尔森的这一思想的[22]。

第一,在奥尔森理论的种种假设上做文章,指出有些假设是有误的。[23]例如,奥尔森认为同盟国家防务开支的主要用途是对敌国进行威慑,而威慑是一项公共产品。但许多学者不以为然,Jacques Van Ypersele de Strihou在奥尔森《同盟经济学》一文发表一年后就提出,同盟国家防务开支提供的是一种混合产品,有公共产品的成分,也有私人产品的成分。“防务支出提供的不仅仅是国际公共产品,例如外部安全,还提供一些仅仅由提供者所享用的收益,特别是政治、经济利益和内部安全利益。”这些特殊利益包括一国的威望、救灾能力和防范恐怖分子袭击的能力、打击毒品走私、维持国内秩序等。[24]又如,即使其开支的目的仅仅是提供威慑,但实施威慑的方式和战略不同,那么一国防务开支中的收益也很大程度上只限于本国。例如当北约战略从大规模报复战略转向灵活反应战略时,欧洲国家的防务主要依靠靠常规部队和战术核武器,这些武器只能用来保卫它们所部署所在的那一地区(竞争性),可以单独使用(排他性)。因此,在灵活反应战略下,威慑成为了一种混合产品。

第二,指出其他社会机制,特别是一些能抵消搭便车困境影响的社会机制,在形成集体行动过程中的作用。[25]在国际关系方面的例子有,同盟国家之间形成的行为规范和国际机制的作用。

第三,经验事实的反驳,例如,20世纪五十和六十年代中,有明显的证据表明在北约内部,几个大国,例如美、法、德、英,负担了联合防务中超出合理比例的负担。但是进入七十年代之后这种负担分配的不合比例的现象有着急剧的减少。

根据这些批评,学者们主要做了两项改进:

1,混合产品理论

Jacques Van Ypersele de Strihou指出,由于一国防务所产生的特殊的政治、经济与内部安全利益,盟国之间的防务产品在某些程度上是不能相互替代的,这直指纯公共产品理论的要害。

混合产品理论认为,一个奉行集体安全原则的同盟将产生不同层次的后果:⑴,威慑;⑵,保护疆土或面临危险时控制损害的进一步发生;⑶,达成国家的特殊目标。所以同盟所提供的产品是混合的,有纯公共产品、俱乐部产品,也有私人产品。混合产品理论预期,在这种情况下,同盟中的国家提供共同产品的动力是不一样的,也就是说随着同盟目标公共性的降低,盟国之间的负担分配将同国家大小逐渐脱钩。

就影响同盟防务产品的公共性程度的因素而言,包括以下几个要素——首先,就同盟功能而言,如果我们对同盟的功能做一图,将如下图:

图七

其他要素还包括:同盟所奉行的战略,上文中已经举出了北约从大规模报复战略转向灵活反应战略的例子,在灵活反应战略下,当威慑失败之后,就要依靠常规武器和战术核武器来控制损害。在这种情况下,一国将有更多的动力来增加本国的防务开支,因为这种控制损害能力所带来的好处,将在很大程度上局限于某一地区;其次是同盟国家的地理位置,同盟国家互相之间挨的越近,其防务产品的公共性就越突出,反之,离得越远,防务产品外溢的范围就越小;三,军事技术的发展。随着当代军事革命的发展,高技术常规部队的打击范围和部署能力都得到空前的提高,完全可以可以进行地区外打击,和进行各种活动。这样,由于影响范围的扩大,一国的常规防务力量可以从国内扩展到另外一国,对其提供保护,这样常规作战力量的公共性就得到了提高[26];最后是同盟国家对各自承诺的遵守意愿程度,一国如果更有政治意愿来追求共同防务,那么最终的防务产品就具有更大的公共性质。

混合产品理论说明盟国之间的防务开支相互替代的范围要小的多,且不能完全替代。因此奥尔森所认为的国家资源大小和其防务开支之间存在的相关关系就要弱化,甚至可能出现相反的情况[27]。也就是剥削假说的成立需要更严格的条件。

它还说明,一个同盟所提供的混合产品的比例决定了该同盟的负担分配的效率。如果我们把一国防务开支所产生的收益率设定为从0到1摆动,在0的时候就是纯粹的公共产品,在1的时候就是纯粹的私人产品。其收益率越靠近1,也就是边际成本越接近于边际效益,盟国越愿意为整个同盟提供防务产品。例如,在1991年海湾战争时期,科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和其他依赖石油进口的国家(例如德国和日本)都为整个战争出资巨大。[28]

此外,混合产品的比例还决定了该同盟的最佳组织结构。在纯粹公共产品的模式下,同盟应该组织的最紧密,有严格的规范和强制措施,把更多的资源放在设立监察机制上,因为不如此就不足以消除盟国彻底搭便车的倾向。在混合公共产品的模式下,就不需要如此,组织也可以更为松散一点,同盟中小国的自由发言度更大。事实上,笔者因此认为,六十年代之后,北约更为民主化和自由化,同当时北约军事战略的转型存在相关关系。

同盟的规模也因为这个比例受到影响,因为同盟提供的产品在多大程度上是排他和竞争性的决定了一个同盟的最佳规模。

表二[29]

| 国家 | 国家防务开支/北约总开支同国家GDP/北约总GDP之比 1950-1967 1968-84 1950-84 | ||

| 美国 | 1.30 | 1.25 | 1.27 |

| 英国 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |

| 希腊 | 0.66 | 1.27 | 0.96 |

| 法国 | 0.92 | 0.86 | 0.89 |

| 葡萄牙 | 0.72 | 1.04 | 0.88 |

| 土耳其 | 0.73 | 1.02 | 0.87 |

| 荷兰 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |

| 德国 | 0.57 | 0.73 | 0.65 |

| 挪威 | 0.51 | 0.67 | 0.59 |

| 比利时 | 0.49 | 0.67 | 0.58 |

| 意大利 | 0.45 | 0.54 | 0.50 |

| 加拿大 | 0.58 | 0.39 | 0.49 |

| 丹麦 | 0.39 | 0.51 | 0.45 |

| 卢森堡 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |

从表三我们可以看出,北约国家在1968年之后其防务开支的比例普遍有所上升(除了美国、法国与卢森堡),这正好与北约采用灵活反应战略处于同一时期。而上升幅度最大的三个国家,希腊,土耳其和葡萄牙,在68-84正好都有自己独特的国家利益追求。也就是说,混合产品理论很好的解释了1968年后出现的数据异常现象(相对于纯粹公共产品理论来说)。

如果说,这种混合产品给盟国提供的是一种外在选择性激励,刺激同盟中的小国为同盟的共同事业做出贡献。那么认同感、团结感和忠诚感等内在选择性激励在动员中能够发挥什么样的作用呢,又是通过什么渠道发挥出来的呢?下面将讨论这一问题。

2,规范理论

从理论上来说,同盟中的国家之间就公平的负担分配(或其他共同目标)达成合作,除了明显的自我利益推动之外,还可能是由于国家性质的以下转变:经济人理性淡化、更利他主义或更少独立性(同别国达成更加相互依赖的关系)。[30]“从本体论上讲,这是一种从把行为看成完全理性的、始终算计的、一贯地最大化收益和最小化花费的想象向对人的更丰富的图画——包括情感的、传统的、合乎规范的以及文化的元素:价值趋向、社会联系、依恋、忠诚、团结、认同——的转变。”[31]

这种国家性质的转变既可能是由于利益(相互依赖的加深),也可能是由于规范和抽象信任文化的形成。实际上,我认为,在具体利益和抽象的信任感和认同感可能并不存在一条清晰的分界线,对此合适的衡量标准是“国际社会资本”。国际社会资本可以定义为:国家之间政府或者非政府的组织网络以及由这种网络所支撑的合作规范和信任关系。[32]其起作用的具体机制为:微观层面上的合作行为在国际组织网络中被编织起来,形成了一种抽象的规范、原则和信任关系,从而使得一个领域的合作能够对另一个领域的合作产生影响。“这种政府或者非政府之间的网络把一系列双边关系综合成多边关系。当这些组织相互勾连的程度达到一定密度的时候,它就有了如下效果:对采取不合作态度的行为体进行交叉惩罚,这种交叉可以使惩罚只要由少数国家进行就可以了,因此就降低了维护合作规范的执行成本,也增大了行为体在任何单独交易中进行欺骗的潜在成本;国家在微观层次上的身份变化可以借助这个网络传递开来,因为国家之间的共有知识可以借此传递。我相信你,是因为我的朋友们相信你,而我相信我的朋友们。网络有利于协调和沟通,并且放大了其他各体制的信任的信息。最后,这样的网络体现着过去协作的成功,成为未来协作的文化模本以及其他个体模仿的对象,有重要的心理影响作用”。[33]

换句话说,国家之间的利益博弈链通过这种组织网络得到延长,从而深化了合作在国际关系中的价值,国家在细微层面培养起来的工具性信任(相互依赖的利益)将在网络中被编织成一种价值性信任,而这种信任文化将反过来影响国家在其他方面的合作行为。[34]

这个理论假设,如果一个地区存在多种国际合作机制与组织,将产生一种信任文化,那么该地区的合作将会容易得多,也会公平的多。也就是说,如果同盟中的国家间存在其他强有力的经济与政治联系的话,那么同盟的负担分配要公平的多。

如果要对这一理论进行实际检测,我们必须证明欧洲国家内部在负担分配上的合作要高于北约作为一个整体时的合作,这是因为在同时期北约的欧洲盟国之间有较强的政治和经济融合,例如欧共体、欧洲议会以及其他地区性国际组织。

如果我们把一个集团中每个国家的国民生产总值占北约总产值的比例设为X轴,把其防务开支占集团总开支的比例设为Y轴,然后将各国的数据点标在坐标图中,取其回归线,我们就得到了图七。在分配绝对公平的情况下,该线与X轴相交在0点上,且夹角为45度(tgα=1),在图中表现为B线。在分配不公的情况下(大国承担与其GNP不相称的负担),该线夹角α将超过45度(tgα>1),在图中表现为A线。

图九[35]

我们将得到以下公式:Y=a+bX, a是回归线在Y轴上的截距(a≤0),b=tgα(b≥1)。a值越向0靠拢,b值越向1靠拢,就表明负担分配越公正,反正则否。将历年的a值和b值连在一起,我们就能观察出一个组织负担分配的走向。

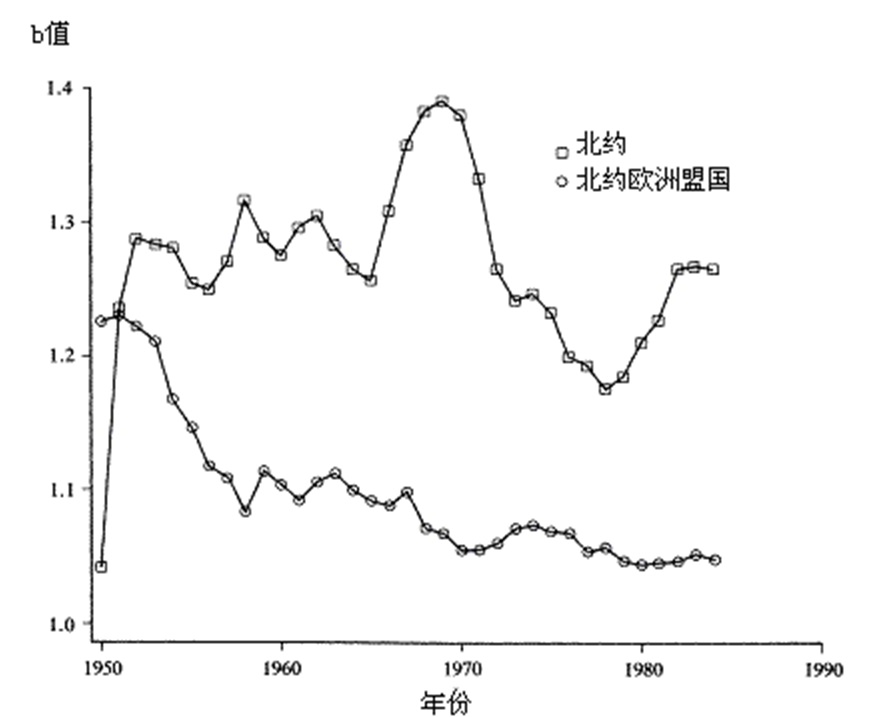

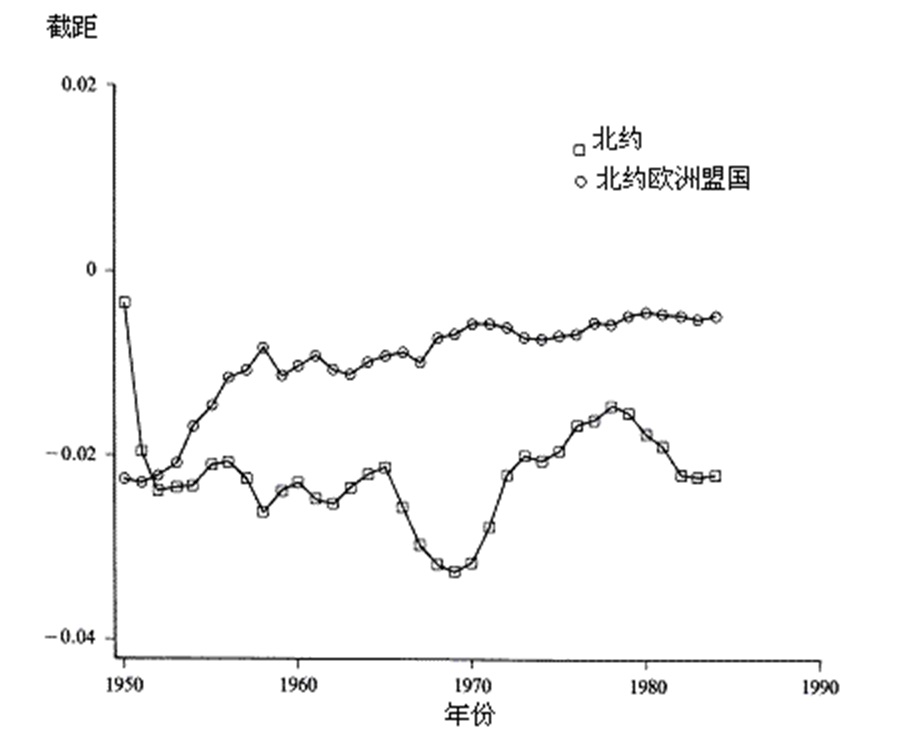

据John R. Oneal计算,在把三个异常案例(葡萄牙、希腊、西班牙)排除在外后,把1950-1984年的北约各国军事支出与GDP的数据代入,得出图十、图十一:

图十[36]

图十一[37]

从这两个图我们可以清晰的看出,欧洲国家内部的负担分配确实要比北约作为一个整体时来得要公平,且北约欧洲盟国的负担分配公平程度在冷战中后期逐年上升。此外,如果我们在2010年至2017年的北约数据中剔除美国,然后做相关性分析,我们会发现国家GDP与防务支出比例之间的关系就很模糊(看不到统计显著性)。

我们可以合理的推测,组织身份确实能够对北约欧洲盟国之间的负担分配造成影响。也就是说,国际规范确实造成了影响。

结语:对川普政府北约负担分享政策前景的评估

国际学术界对同盟中的负担分享已经有了非常成熟的研究。这些研究为我们研究国际关系中的集体行动开辟了新的视角和方法,并给我们带来了一定的预测能力。

在2018年7月12日,川普在北约峰会上威胁说,假如北约其他盟国不提高军费开支(他希望北约盟国能够把军费开支增加到4%),那么美国就可能“走自己的路”。[38]根据以上所述的同盟经济学理论,我们可以尝试一下判断川普是否能够达到他想要的目的。

- 川普也许会威胁说“退出北约”,以此来迫使北约盟国增加支出。但这一威胁是不可信的,原因是川普极不可能在参众两院获得必要的支持。在川普今年(2018年)7月份参加北约峰会之前,参议院以97:2的投票通过了一项支持北约的方案。[39]之后,参议院更提出一项议案,以阻止总统在没有得到参议院同意的情况下退出北约。[40]

- 假如川普减少美国的军事投入,是否会刺激北约相应增加投入呢?根据同盟经济学的原理,我们将预计看到,如果美国单方面降低防务支出,它将在一段时间之后发现盟国所增加的防务开支其实达不到自己需要的那个水准,于是不得不再次单方面提高自己的防务支出,于是再一轮博弈又会开始。况且川普实际上并没有打算减少美国的军事投入,他今年(2018年)要求美国国会多增加军事拨款800亿美元,使美国的军事预算达到了7000亿美元之巨,而且会一直保持这个势头到2023年。[41]这样,北约盟国就更加没有动力增加自己的防务开支了。

- 川普也许可以通过调整北约的防务目标,增加特殊防务产品,来吸引北约盟国加大军事投入。又或者加强北约制度,参与共同体建设,以增加认同与规范的方式来吸引北约盟国加大军事投入。在前者,美国可以通过强调俄罗斯的威胁,让东欧、中欧国家(尤其是德国)增大投入。在后者,美国可以通过支持欧盟、建设北约来增加集体认同。但我们可以发现,川普的举动是南辕北辙的,他同俄罗斯眉来眼去,并公开声称北约过时,在经济上对欧盟大加抨击,这都只会起到反作用。

在历史上,确实有北约盟国增大军事支出,减轻不公平负担分配的前例。1970年之后,北约盟国增大了自己的军事投入。在1970年,欧洲国家的防务开支相当于美国的45%,而到了1980年,则增加到了76%。[42]这大概是由于三个因素造成的,一是苏联的威胁加强,二是由于美国越战失利、经济衰退导致的国力下降,三是由于当时欧洲经济的年增长率达到了3%以上。这些因素都有助于美国的盟国增加对军备的投入。而现在的局势同1970年代当然很不一样,俄罗斯的威胁没有达到苏联的程度,美国的经济正处在迅速成长中,而欧洲国家则相对处于经济动荡中。因此,我们似乎可以得出结论,川普政府对北约盟国增加军事支出的要求有很大概率不会成功。